Türkçe | Français | English

L’exil est, en vérité, une aventure de recommencement de la vie. C’est peut être chercher le moyen de faire graine sur d’autres terres, sous un autre climat. Vos racines étant confisquées, ce ne sera certainement pas facile, mais il faut commencer par un bout.

En commençant à poser à des femmes qui se sont exilées depuis la Turquie, des questions qui me préoccupaient, en tant que femme exilée moi-même, j’ai eu l’idée de transformer leurs réponses en une série d’articles. J’ai commencé alors à rédiger. Comment ces expériences vécues des opprimées se transforment-elles en connaissances, au bénéfice des nouvelles exilées, au fil de leurs vécus.

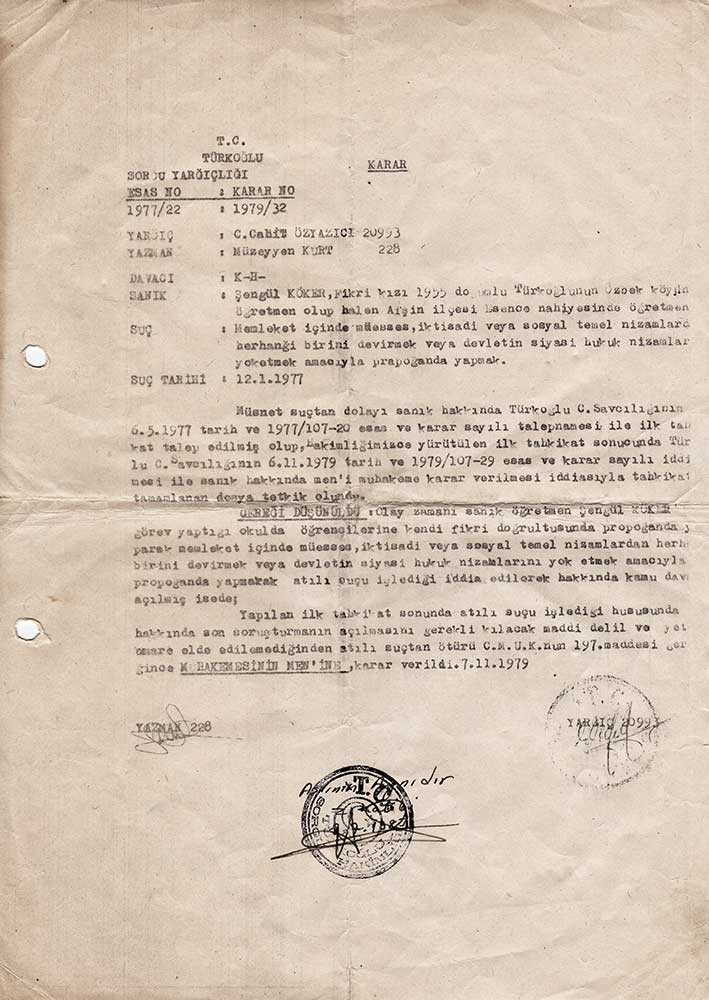

Je voudrais commencer par Şengül Köker.

C’est sur les terres suisses où j’ai fait les premiers pas de mon propre exil, que j’ai connu Şengül Köker, une enseignante à qui on a confisqué son métier après le coup d’état militaire de 1980 en Turquie. J’écris Şengül Köker, mais étant la plus ancienne dans notre canton, elle est notre grande sœur à tous. Chaque migrantE qui est transféréE dans notre canton, fait la connaissance, en premier lieu, de “grande sœur Şengül”. Ayant joint son métier de traductrice à sa qualité de communiste, en cas de besoin de traduction, sa porte est donc celle qui est sonnée en premier, par les migrantEs qui essayent de survivre avec peine sur l’aide reçue de l’Etat. Evidemment ! J’en suis témoin, cette porte ne s’est jamais fermée au nez de qui que ce soit.

Je frappe alors à la porte de la grande sœur Şengül. Je lui demande cette fois, de se faire la traductrice de l’exil et de nous en parler. “Comment a‑t-il commencé ton exil, grande sœur Şengül ?” lui dis-je. Et elle commence à raconter…

“Combien de temps peut perdurer un gouvernement qui a peur de filles de 15 ans ?”

“En 1970, alors que j’avais 15 ans, j’ai débuté à l’école d’enseignants de Maraş, dit-elle, et elle poursuit :

Les années d’école furent celles où nous avons commencé à lire des livres. Nous lisions tout ce qui passait sous nos mains. Nous avions commencé à apprendre quelques petites choses sur les pensées actuelles de l’époque. Nous étions un groupe de dix-huit. Nous nous échangions les livres et, ensuite, ce que nous avions appris. J’aurais voulu dire, aucunE de nous n’avait pensé que ces échanges nous excluraient définitivement ensuite de la scolarité. Mais, hélas, c’était ces jours fameux où rôdaient les loups gris. Quelques mois après notre éloignement de l’école, Deniz Gezmiş et ses amis furent envoyés à l’échafaud. A vrai dire, on comprend aujourd’hui, en regardant en arrière, que ces “jours évidents” n’ont jamais changé en Turquie. Chaque fois, ils ont juste changé de déguisement entre civils et militaires.

Notre exclusion a été perçue comme un scandale et a provoqué des réactions. Je n’oublierai jamais, le journaliste Uğur Mumcu qui avait questionné le gouvernement depuis ses colonnes dans une chronique : “Combien de temps peut perdurer un gouvernement qui a peur des filles de 15 ans ?”.

La procédure judiciaire, et l’annulation de la décision de l’exclusion de la scolarité a coûté nos deux années. Le verdict du tribunal daignait nous permettre de fréquenter un établissement en dehors de notre environnement scolaire, à savoir, dans une autre ville ! Ainsi commença mon exil. J’ai pu terminer l’école d’enseignants de quatre ans, en six années. Ce n’était pas le premier exil de mes études. J’ai fait six écoles, à Kayseri, Antep, Adıyaman Besni, Adana et pour finir à Mersin où j’ai eu mon diplôme d’enseignante.

Mon exclusion de l’école d’Adana fut aussi intéressante.

Après l’école d’Adıyaman, je suis allée à Adana. Dans cette ville, aucune école ne voulait m’accepter. A l’époque, au gouvernement, c’était la coalition Erbakan-Ecevit et le Ministre d’éducation nationale de l’époque était Mustafa Üstündağ. Mon père ne voulait plus que je fasse des études. Alors ma mère est allée rencontrer le ministre personnellement. Grace à une circulaire venant du ministère, arrivée suite à cela, mon inscription a été enregistrée à l’école d’Adana. Mon séjour à Adana fut de la même longueur que la vie de la coalition. Quand celle-ci a pris fin, sachant que le directeur était ‘un peu’ dérangé de ma présence, et que je ne pouvais plus y rester, j’ai transféré mon inscription à l’école de Mersin, et j’en ai terminé.

“La fille communiste de Fikri Köker est-elle ici ?”

Ma vie d’enseignante n’a rien à envier à mes années d’études. Ou bien, je devrais dire, ils ne m’ont pas fait désirer, ce serait plus juste. Dès que j’ai eu fini l’école, j’ai été affectée à Türkoğlu, district de Maraş. Ma famille vivait aussi à Türkoğlu. Maraş est une petite ville, Türkoğlu est encore plus petit. La semaine précédant la rentrée, un inspecteur de l’Education nationale devait faire une réunion avec les enseignantEs de la région. Tous les enseignantEs. Nous y sommes alléEs. L’inspecteur est entré, nous nous sommes levéEs. Il a ouvert la réunion avec une question qui a étonné tout le monde.

- “La fille communiste de Fikri Köker est-elle ici ?”

Les nouveaux enseignants cherchaient la fille communiste de Fikri Köker, et celles et ceux qui la connaissaient me regardaient discrètement. J’étais encore très jeune, je suis liée à mes idéaux. A vrai dire, ma fierté me poussait à me lever et à me présenter.

Je me suis levée et j’ai souri, “la fille communiste de Fikri Köker est ici Monsieur”, ai-je dit, “l’inspecteur fasciste honore-t-il de sa présence, cette réunion ?”. Le même jour, ils ont préparé la paperasse et m’ont affectée à un village de Maraş. A l’époque, ils ont dit “affectation”, il ont dit, “décision”, ils ont dit “nous avons reçu l’ordre”, mais chaque fois nous avons su ce que c’était : l’EXIL…

“A l’école, il est interdit de parler une autre langue que le turc !”

En vérité, j’avais compris comment la suite se déroulerait, avec l’inspecteur qui cherchait la fille communiste de Fikri Köker. Durant toute ma vie d’enseignante, j’ai été exilée huit fois, suspendue pendant un an, enfin, le terme “suspendue” est un peu léger. J’étais clandestine…

Pendant mes années d’enseignante, le nombre de personnes qui pensaient comme nous, qui se joignaient à nous, avec qui nous partagions notre destin, augmentait. Plus nous nous multipliions, plus la violence du fascisme s’accroissait.

J’ai toujours enseigné dans les villages kurdes et alévis. Et je n’ai pas fait que d’y enseigner. Partout où je suis allée, j’ai vécu au sein des villageois. Nous faisions des réunions avec les habitants, nous nous retrouvions avec les jeunes, le soir, nous discutions. Je préparais pour eux des séminaires. Ce que je leur racontais, n’était en vérité, autre chose que de leurs propres vies. Ils étaient du Kurdistan, et je leur ai raconté comment être du Kurdistan. Dans les conditions de l’époque, il était interdit et mal vu de parler de tout cela. Je vous parle d’il y a quarante ans, mais je pense en même temps à aujourd’hui même. A propos de la question kurde, l’intelligence de l’Etat ne marque pas un seul pas d’avance, et résiste encore à la réalité. Quelle tristesse !

Dans les frontières de l’école, il était interdit de parler d’autres langues que le turc. Evidemment, l’objectif là, c’est de pouvoir interdire de parler en kurde. Comme si, ne pas exprimer tel que c’est, rendrait les interdits invisibles. Mes élèves, faisaient leur premiers pas à l’école, sans savoir parler en turc. Ce sont des enfants qui apprenaient le turc, seulement à l’école. La langue est différente, les terres sont les mêmes. Tous, des enfants kurdes, alévis. Pour moi, cette interdiction était cruelle. Bien évidemment je n’ai pas interdit. Parce qu’interdire le kurde, serait les emprisonner dans un silence profond.

Un jour, pendant les heures de cours, la porte s’est ouverte et un inspecteur est entré. Ce n’était autre que l’inspecteur qui cherchait la fille communiste de Fikri Köker …en personne. Il a dit aux enfants de mettre leurs cartables sur les pupitres et ensuite, il s’est mis à les fouiller un par un. Je suis intervenue, “Monsieur l’inspecteur, vous n’êtes pas policier, faites plutôt votre travail”. A ce moment là, les enfants ont commencé à parler entre eux, en kurde. Après le départ de l’inspecteur, l’arrivée des gendarmes n’a pas pris beaucoup de temps. Ils m’ont fourré dans ma main le document qui annonçait l’interruption de mon lien avec l’école, et ils sont partis. Même si j’acceptais cette décision, les habitants du village eux, n’ont pas accepté. Ils ont voulu qu’on aille tous ensemble à la préfecture. Nous y sommes alléEs. Ce que les villageois voulaient, c’était simplement les empêcher de me relever de mes fonctions dans cette école… Mais, “l’instit Şengül avait incité le peuple kurde contre l’Etat”. L’enseignement est une chose, mais à cause du procès ouvert à mon encontre, j’ai passé un an en clandestinité. Et c’est grâce à la clandestinité que j’ai pu éviter d’être torturée, emprisonnée, comme mes amiEs.

Mon retour au travail s’est fait à Konya, Sarayönü. Mes deux enfants étaient venus au monde comme des enfants d’exil. Mon départ de Konya n’a pas été différent de ceux d’autres villes. On était arrivé en 1981, et nulle part n’était pour nous, un lieu où on pouvait vivre. J’ai pris alors mes deux valises et mes deux enfants, et, en compagnie des gendarmes, j’ai quitté Konya. Puis, dix jours plus tard, le pays. Je savais que les enseignantEs obligéEs de quitter leur travail de cette façon, étaient pris généralement quelques jours plus tard, et torturés. La plupart de nos amiEs, après avoir subi des lourdes tortures, ont passé des années en prison. En quittant le pays, j’ai été obligé de confier mes enfants, car croyez-moi, je ne savais absolument pas, ce qui m’attendait sur le chemin de la migration…

“Mes enfants étaient mon espoir, mais ma fille fut la plus difficile et la grande lutte de ma vie”

Ce fut un voyage difficile. Nous sommes partis d’Istanbul en bus, nous avons traversé plusieurs pays et nous sommes arrivés près du Jura, en Suisse, notre terminus. Je suis restée les premiers jours chez un proche de la famille. Je cherchais un travail. C’était le seul moyen de faire venir mes enfants. Parce que je ne savais même pas encore, ce que c’était… l’asile. Je l’ai appris dans un établissement où je m’étais rendue pour demander du travail. “Tu as droit à l’asile, tu ne peux pas travailler dans un pays où tu séjournes clandestinement”. Alors j’ai demandé asile.

Ensuite, j’ai trouvé un travail dans une usine d’horlogerie. Le moment où j’ai revêtu le bleu de travail, ça m’a fait tout drôle, mais avec le temps, j’ai commencé à comprendre ce que c’est de regarder la vie, depuis ce vêtement. J’étais à la fois réfugiée, ouvrière et femme. J’étais triplement désavantagée, j’étais exploitée en triple…

Je voyais les différences sociales, désormais plus clairement. Je me suis inscrite à cette époque au Parti Communiste du Jura. A cette période, ma vie ancienne me paraissait encore plus précieuse. Les livres interdits dans mon pays, que nous lisions en cachette, avaient raison, nous qui traversions des exils, nous avions raison aussi, mais nous n’avions pas encore gagné.

Je pense qu’il n’y a pas de femme qui ne ressente les différences dans la vie active, même aujourd’hui. Par exemple le manifeste de la grève des femmes menée en juin dernier, a aussi un article concernant la discrimination que les réfugiées femmes subissent. Salaire égal et traitement égal…

Mon désir de lutte était encore tout chaud, mais j’avais des enfants et je devais travailler. D’abord c’est ma fille qui est venue me retrouver, avec un faux passeport. Mon fils est resté en Turquie. Avec mon compagnon, nous étions sur le point de nous séparer, et je risquais de ne plus jamais revoir mon fils. Mon compagnon pourrait ne pas me l’envoyer, parce que je divorçais de lui. J’avais même pris le risque d’envoyer en l’air ma demande d’asile. Il y a un nom que vous connaitrez peut être, la poetesse Edibe Beyazıt, alias Ediba Sulari. Elle était la fille du poète Sulari. On l’a perdu lors du massacre de Madımak. Je suis allée à Istanbul, avec le passeport d’Edibe Beyazıt, et j’ai cherché mon fils, et je l’ai amené ici.

Pendant que mes enfants grandissaient, les problèmes ont grandi aussi. Il n’était vraiment pas facile de travailler en tant que femme seule avec deux enfants. Vous allez travailler mais votre tête est préoccupée par vos enfants. J’ai vécu cela pendant de longues années. J’ai travaillé et j’ai élevé mes enfants. Mais je peux affirmer que j’ai menée la lutte la plus ardue pour sauver ma fille. C’est à son anniversaire de 16 ans, que j’ai appris que ma fille se droguait. Un comportement d’ado familier. Elle était tombée amoureuse. Son copain était aussi addict à la drogue. Pendant toute une année, j’ai essayé d’arracher ma fille à cette relation, je n’ai pas réussi. Et très peu de temps après, j’ai appris qu’elle était enceinte. Ma fille Funda a été mise sous protection d’Etat.

Ma fille était toxicomane et elle allait être maman enfant. Je ne pouvais pas accepter cela. J’étais très inquiète. Mais pour ne pas faire un faux pas, je devais faire d’extrêmes efforts. Je me suis entretenue avec le directeur de l’hôpital. J’ai essayé de lui expliquer que ma fille était beaucoup trop jeune, et qu’il était impossible qu’elle s’occupe d’un bébé, alors qu’elle ne pouvais même pas s’occuper d’elle-même. Pour que Funda, sous protection d’Etat, puisse accéder à une IVG, les confirmations du médecin du canton, du gynécologue et de l’assistant social étaient nécessaires. Tous, étaient conscients de la situation, mais ils ne faisaient que me dire, que tout était sous contrôle. “Parce que, ici, c’est la Suisse, pas l’Afrique !”. La réponse de l’assistant social, après notre entretien, fut celle-ci.

J’ai demandé que ma fille soit internée, après l’accouchement, dans une clinique de désintoxication. Mais ma demande a été également rejetée. Je ne pense pas que l’assistant social était contre cette idée, mais je sais que les directeurs ont empêché l’internement pour des raisons budgétaires. Une de leurs craintes était également le fait que les toxicomanes comme Funda s’éloignaient d’eux, par peur des cliniques, en d’autres termes, le fait que les dépendants sortent du dispositif de protection d’Etat !

Au bout de quelques années, Funda, est arrivée à un état où elle ne pouvait plus s’occuper de son enfant. Mon petit fils été mis aussi sous protection d’Etat. J’ai interpellé le gouvernement du canton à travers la presse, maintes et mainte fois. J’ai hurlé “sauvez ma fille !”, mais je ne pense pas que ma voix ait été entendue. Ma fille a eu une gangrène et a perdu son bras. Le jour où elle est sortie de l’opération, j’ai ouvert un procès contre le médecin, l’assistant social et le directeur du service social. La déclaration du médecin dans le dossier affirmait qu’ils n’avait pas empêché les soins pour Funda. Personne n’a demandé, “vous ne l’avez pas empêchée, mais l’avez vous fait soigner ?”. J’ai perdu ma fille en 2010. Mon petit fils avait perdu son père à six ans, et il a perdu sa mère à 13 ans. Le procès s’est terminé quatre ans après le décès de ma fille. Nous n’avons ni gagné, ni perdu. Le droit est le même droit partout.

Aujourd’hui j’ai 65 ans, et lorsque je me retourne et que je regarde derrière, la seule chose que je peux dire, c’est que c’était très difficile. Je fus la première qui est arrivée au canton, de Turquie. Après moi, de nombreuses personnes de Turquie et du Kurdistan sont arrivées. De nombreuses personnes que je peux qualifier, celles et ceux de mes terres, les miens… Dans les périodes les plus dures, mes amiEs du parti ont été à mes côtés. Ce sont tous des natifs du canton.

Pour l’Etat machiste, la société patriarcale, j’étais depuis toujours un danger. Je fus discriminée avant tout par les miens, parce que j’étais une femme divorcée. Je travaillais, je pensais autrement. Dans notre petite société il existe une notion de “décence” vidée de son sens. L’existence même de la notion de décence, ne vide-t-il pas nos âmes ? Ça c’est une autre réalité ! Un concept de décence qui, au lieu de se placer sur le fait d’être quelqu’unE de bien, d’être honnête, de gagner son pain avec sa sueur, est entassé sous la jupe de la femme et dans son statut civil. Nous aurions du briser cette ribambelle de pensées archaïques depuis longtemps, mais il y a des gens qui préfèrent les garder vivantes encore aujourd’hui. Et ils veulent attraper par le col, celles et ceux qui souhaitent rester en dehors, pour les trainer dedans. Le fait qu’ils ne puissent me trainer fut la raison de leur attaques cruelles. Bref, passons…

Dans ces dernières années, en raison des problèmes politiques en Turquie et au Kurdistan, de nombreux demandeurEs d’asile sont arrivéEs. Ce sont toutes et tous des vraiEs réfugiéEs politiques. Lorsque je les regarde, je suis contente pour moi, mais je suis inquiète pour mon pays. Parce que tous les gens qui vivent à mes côtés depuis des années, ont vu, que Şengül n’est pas seule, qu’il y a de nombreuses personnes qui pensent comme Şengül, qui vivent comme Şengül. Je suis plus optimiste par rapport au passé.

Ce sont notre liberté et notre espoir qui nous lient à la vie. Ma vie est passée sur les chemins de l’exil. Comme je l’ai dit, ça n’a pas été facile. Mais malgré tant de souffrances, si je peux voir en regardant le ciel, tous les tons du bleu, et les ressentir, cela se ressource de ma conviction. Pour finir, ce que je voudrais dire aux femmes réfugiées; restez droit debout sur vos pieds, luttez. La seule chose qui vous tiendra debout, dans le pays où vous essayez de rebâtir la vie, sera votre lutte. Il n’existe pas d’autres moyens”. Ainsi termine-t-elle son histoire, grande sœur Şengül.

En écoutant Şengül je comprends que si vous êtes exiléEs, vous n’aurez jamais de terminus, que vos biens se tiennent dans deux valises, et que les routes deviennent votre maison. De surcroit, cette sensation que vous n’appartenez pas au pays où vous êtes immigréEs, ne vous quitte jamais. Grande sœur Şengül, en ayant perdu certainement le sentiment d’appartenance à son pays, a quitté de son gré en 1994, la nationalité turque…